Second volet du projet Archipel dans le Beauvaisis (60).

Portraits autour de la thématique de l'adaptation aux changements climatiques.

Portraits autour de la thématique de l'adaptation aux changements climatiques.

Frédéric et Manon Lucas / traction animale viticole et forestière Site Natura 2000 en terrain privé. Avec le bris de fougère, on vient remettre en place des pâturages qui n'étaient plus entretenus. Si on coupe les fougères, elles repoussent de plus belle. Là on brise la fronde et ça va épuiser le rhizome qui est dans le sol, car il va tenter de faire reprendre la fronde qui va perdre sa sève. On doit faire ça sur plusieurs années de suite pour éliminer les fougères.

Leila Dagdad, élue à la Mairie de Beauvais. Je suis une petite conseillère municipale de l’opposition. Je m'intéresse tout particulièrement aux questions en rapport avec la sphère associative, le milieu scolaire et l'écologie. Ce monde politique m'était jusqu'alors inconnu. Je suis là pour faire le lien entre les habitants et la commune. Tout le monde peut avoir des idées et le plus important c'est de trouver les bons interlocuteurs pour les faire vivre. A plusieurs on avance mieux, les idées et la parole de chacun ont voix au chapitre. C'est pourquoi le dialogue avec les administrés me semble primordial, il en ressort toujours quelque chose. C'est une manière d'initier les habitants au bien-être de leur commune. En termes d'écologie, il faut trouver des leviers pour créer une énergie collective, qui passera par des changements de pratiques, mais aussi par des projets innovants.

Amélie Daigurande / chargée de mission Natura 2000 Massif forestier du Haut Bray, Savignies. Ici, il y a un chantier de canalisation en eau potable réalisé par le SADE qui traverse la forêt. Le chantier se déroule en septembre pour déranger le moins possible les espèces, les nidifications sont finies. Notre cible, c'est le grand Rhinolophe, une chauve-souris qui vient se mettre dans de toutes petites cavités dans les troncs. Il y a aussi des oiseaux bien sûr. La géomètre a identifié des arbres qui vont être abattus pour le passage des engins. Mon rôle c'est de contrôler ces arbres ciblés, de voir si ils ne contiennent pas d'espèces protégés. Ce sont les arbres avec deux croix jaunes. Sur celui-là je ne vois pas tout, il y a trop de feuillage, à voir si on doit revenir avec une nacelle.

Ecospace de la Mie au Roy / Beauvais. Martin. Moi c'est le contact avec la nature qui me plaît, c'est comme un retour à la source. Je suis arrivé en décembre. Bien sûr je travaille au chantier de la grange, mais ma spécialité c'est le verger. J'arrose beaucoup les plantes, toutes les deux semaines, ça met une journée entière. C'est galère, mais j'aime ça. C'est vrai que parfois c'est un peu chiant de rester debout toute la journée, déplacer le chariot, le tuyau. Le tuyau il fait 150 mètres ! C'est un peu physique, mais on n'a pas à se plaindre. En fait, je parle aux plantes. Je leur donne de l'amour tout simplement, c'est spirituel tout ça. Le changement climatique ? Moi je suis un peu complotiste, je pense qu'ils accélèrent le processus, ils veulent un chaos. J'aimerais bien faire quelque chose, mais à mon échelle, je sais pas... Le mieux c'est de faire attention autour de soi, de pas abuser. Respecter la nature c'est se respecter soi-même, on fait tous parti d'un même système. L'amour de soi et l'amour de tout ce qu'il y a autour, voilà.

Yannick Matura, adjoint au maire de la ville de Beauvais en charge du Défi climatique, transition énergétique et vie associative. Comment on passe d'une idée citoyenne à une action publique réelle ? On part d'une problématique, on se rencontre avec les services, on essaye de travailler en confiance. J'aime bien faire des essais et lorsque c'est du bon sens, il n'y a pas de raisons pour que ça ne marche pas. On a ici la chance d'avoir un outil qui s'appelle la Boussole et qui permet de mettre en relation les différents services. On est une collectivité où il y a 1400 agents qui travaillent. Il s'agit de trouver les bonnes personnes.. Il faut une part de plaisir dans tout ça. Si on y va en faisant la gueule... Avec les jeunes, on échange beaucoup, c'est très vivant. Il faut donner envie d'aller vers le changement, se fâcher, ça n'est pas constructif. Les questions liées à l'environnement sont trop souvent présentées sous un angle contraignant. On doit faire société, mon espoir est là, je crois en l'être humain. Je suis peut-être utopiste... Il va falloir travailler tous ensemble sur l'adaptation, on n’en a pas l'habitude et ça va coûter très cher. Il va falloir faire comprendre aux habitants comment on utilise l'argent. C'est plus sympa d'inaugurer une salle des fêtes plutôt que faire des travaux pour l'écoulement de l'eau, c'est sûr.

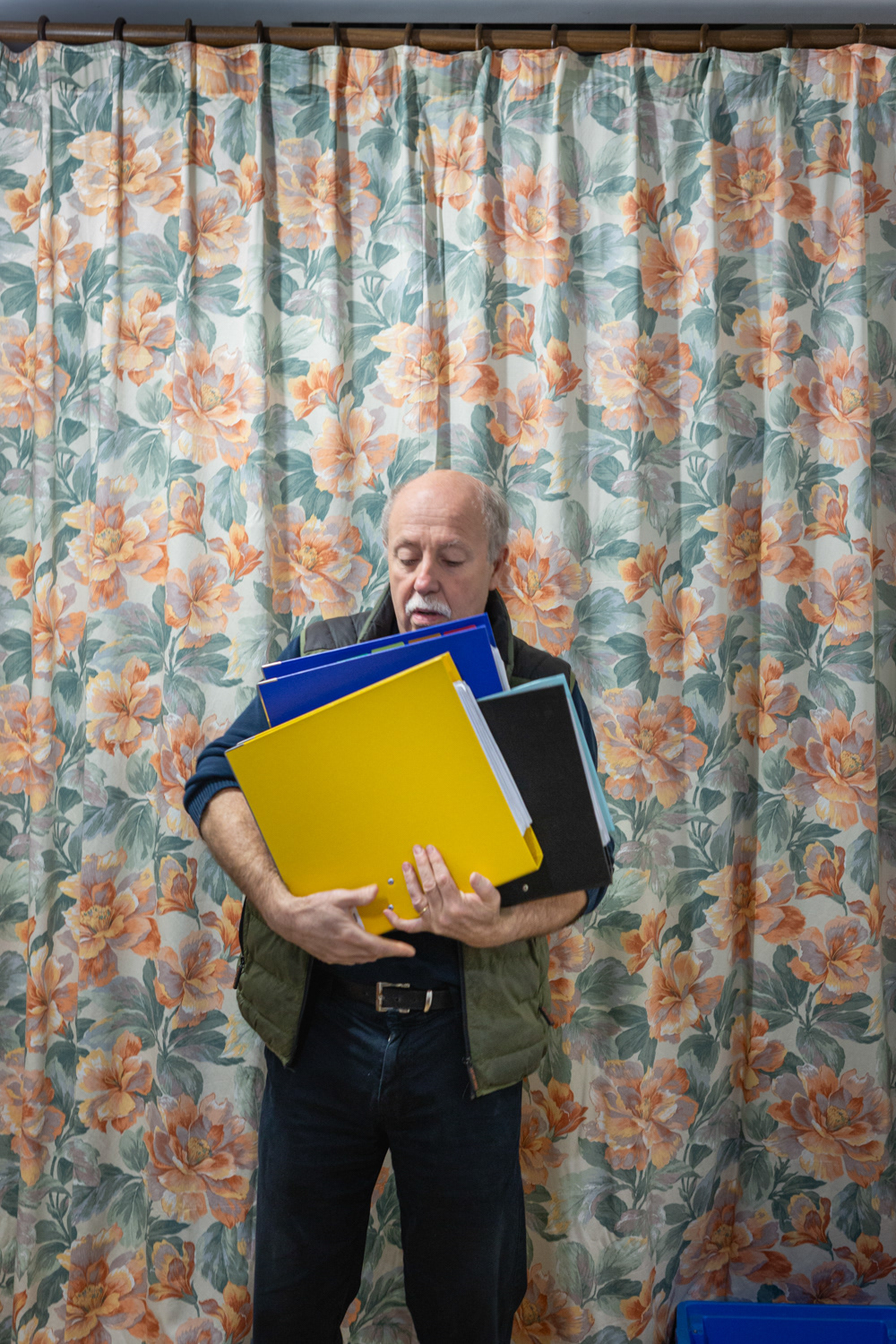

Les Ateliers de La Bergerette, Beauvais Les Ateliers de la Bergerette sont nés il y a 40 ans. L'objectif de base était de venir en aide à ce qu'on appelait alors le Tiers-Monde, en trouvant de l'argent dans les poubelles. Ensuite ça a évolué vers de nouveaux objectifs : éduquer à l’environnement et influencer les politiques publiques en matière de gestion des déchets, avec un fonctionnement en collectif. Aujourd'hui nous sommes répartis entre des salariés et des bénévoles qui donnent de leur temps, les uns par convictions, d'autres tout simplement pour maintenir un lien social, ne pas rester seuls chez eux.

Les Ateliers de La Bergerette, Beauvais, Sébastien, en service civique Ça va faire deux semaines que je suis ici en service civique. J'ai découvert le lieu lors d'une vente et je me suis dit que ça serait une bonne idée de revenir, je veux dire de m'impliquer. La lutte contre le gaspillage, ce rapport à une économie de moyen, ça me parle beaucoup. Je pense que l'activité humaine a un rôle dans ce qui se passe actuellement. Ce côté néfaste, on doit le combattre. De mon côté je refuse l'achat compulsif, il faut ralentir ! J'ai un jean, ça fait 6 ans que je le porte, il est nickel et mon blouson 10 ans. Je crois qu'en France on est les champions européens du gaspillage vestimentaire.

Les Ateliers de La Bergerette, Beauvais, Hervé, bénévole Vingt ans, ouais ça fait vingt ans que je suis bénévole ici. Je suis aussi au Grenier Vert. J'aime bien l'ambiance ici, on est bien. J'ai toujours fait l'électronique, l'électroménager, je regarde l'objet et je vois rapidement ce qu'on peut faire et si ça va être long ou trop compliqué. Je viens avec mes propres outils, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, c'est ma passion, remettre les appareils en marche. J'ai fait des études en électronique et dans mon garage je faisais des dépannages le soir après le boulot. Là je suis à la retraite, alors j'en fais encore plus !

Mathieu Niolet, en charge de l'instruction des certificats d'urbanisme à la ville de Beauvais. Lorsqu'on pense un réseau, c'est par rapport à un bassin versant. 2021, les inondations, c'est arrivé le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Ça m'a marqué, ça a marqué tout le monde ici. Il faut accepter qu'une zone de balade soit aussi une zone de recueil de l'eau. De même pour les fonds de terrain chez les particuliers. Les précipitations sont très fortes et localisées, on doit gérer l'eau au point de chute, ne plus déplacer le problème. On prend en compte les risques d'érosion et de ruissellement, mais sans antécédents. On a des problèmes d'eaux pluviales stagnantes dans des communes. Les élus me disent : « avant il y avait une mare... » Ma réponse : « ne cherchez plus ! ». Auparavant pour les évacuations d'eau, on calculait un diamètre de tuyau par rapport à une pluie décennale. Ce n'est plus possible et on se base sur un bassin versant et sur une période de retour de pluie de 10 à 50 ans. On a une grosse marge d'amélioration et il faut se rendre compte de l'utilité des zones humides.

Ecospace de la Mie au Roy / Beauvais . Mathias. Je suis là depuis février, je travaille essentiellement sur les espaces verts, la tonte, j'ai aussi beaucoup travaillé dans la grange. On isole tout avec du roseau, on doit le tasser au fur et à mesure et on a aussi fait du torchis. La roselière est juste à côté, au marais de Saint-Just. On stocke les roseaux tout le long de la grange, ça montait jusqu'en haut du jardin avant, on a bien avancé ! Ici je me plais bien, j'étais en échec scolaire. Là ça va, il fait bon, mais l'hiver parfois, qu'est-ce qu'on se caille ! On est coupé du monde, il n'y a pas de connexion, juste la nature, l'air, ça me fait du bien.

Camille Da Costa, quartier des Fleurs, Beauvais Nous avons emménagé en 2019 dans cette maison des années 70, tout le quartier date de cette époque. Ce sont des maisons avec des sous-sols complets. Je crois qu'il y a avait déjà eu un épisode d'inondation en 2017, mais c'est 2021 que je retiens. C'était en mai, juin, je ne sais plus. Les pluies étaient torrentielles, on est allé voir au sous-sol, l'eau faisait pression sur la porte, comme dans les films ça jaillissait par les gonds ! Ça a duré des heures, passées à racler, à sauver des choses. Les enfants étaient réfugiés à l'étage. On a commencé à avoir des fuites au niveau du toit. En-dessous le sol n'absorbait plus rien, l'eau montait, on avait l'impression d'être pris au piège, par le haut et par le bas... Lorsqu'il pleut maintenant on a une appréhension. Mon mari peut se lever à deux heures du matin pour aller vérifier à la cave si tout va bien, il n'en dort pas. On sait que ça ne va pas aller en s'arrangeant, alors on se prépare, on surveille. On a acheté une pompe, après si c'est pour envoyer l'eau chez les voisins... Le sous-sol, je ne mets plus rien dedans.

Rue Lulli à Beauvais Le quartier a été inondé suite au violent orage de 2021, un événement qui a durablement marqué les esprits. Des maisons murées. Rachetées par la mairie elles seront détruites prochainement, elles présentent un risque d'effondrement. Un voisin questionné reste très discret mais garde toujours en tête ce douloureux épisod

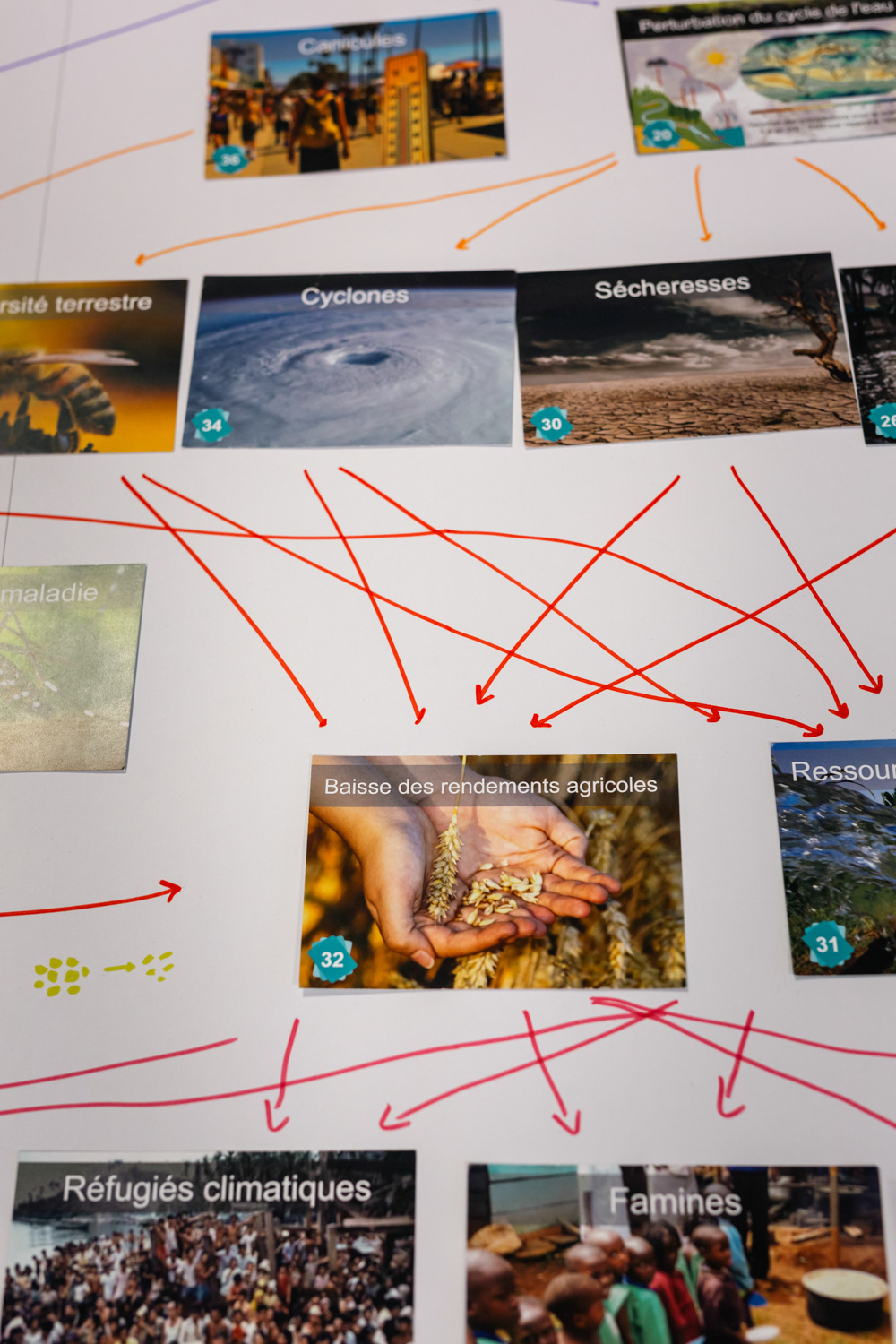

Henri Jenouville, nouvellement diplômé en agronomie . J'ai fait des études à UniLaSalle sur la gestion des ressources dans les agro-écosystèmes. En parallèle de ces études, par le milieu associatif, je me suis formé et je suis depuis deux ans animateur de fresques du climat. C'est à ce titre que j'ai été embauché dans une grande entreprise agro-alimentaire pour prendre en charge le plan d'adaptation aux changements climatiques. Dans les entreprises il y a un réel réveil sur le sujet de l'adaptation. Elles ont l'obligation d'être transparentes sur ce qu'elles mettent en place. Dans celle où je travaille, qui comprend plusieurs sites dans toute la France, c'est passé tout d'abord par une analyse des sites et de leurs incidences. Nos problématiques sont entre autres la régulation de la chaleur, pour les humains, mais aussi pour les machines. La ressource en eau est aussi au centre de nos préoccupations, pour la fabrication, le nettoyage et le circuit du froid. Les premières actions de retraitement de l'eau sur certains sites ont permis des économies de 40 %.

Henri Jenouville, nouvellement diplômé en agronomie . Par les fresques du climat, on sensibilise les dirigeants, les responsables de la production et bien sûr les travailleurs, pour permettre à chacun de comprendre ce qui lui est demandé. Il nous faut trouver les mots, les choses se jouent dans le lien social. Au plus on est nombreux à demander le changement, au plus vite il arrivera.

La Terre en Héritage, Auneuil, Jennifer et André Reghioui. Nous sommes arrivés dans la région il y a 11 ans. On avait besoin d'un changement de vie, professionnel, mais également dans notre alimentation. On a trouvé cette parcelle. C'était un projet familial, les quatre membres de la famille participaient, dont nos deux enfants, déscolarisés à l'époque. André : Depuis que je suis arrivé en France, mon rêve c'est de revenir à la nature, à ma place dans un cycle, sans déranger les autres. L'autonomie simple, sans trop de stress. J'ai fait des recherches et je suis tombé sur Pierre Rabi. Ici c'est une micro ferme, c'est moins contraignant, on s'adapte et il y a moins de stress financier. C'est un bon moyen de remettre en cause un système trop intensif. De petites surfaces, de petites solutions, de petites pertes. On peut changer nos plans à la dernière minute. C'est une forme de résilience. Une année par exemple on a eu trop d'eau et on a décidé de déplacer les fraises. Là nous sommes en fin d'installation, dans un an ça sera bon. Depuis 2015 je teste des choses, des fruits qui ne poussent pas ici habituellement, des plantes qui cohabitent. Il s'agit d'avoir d'un peu de tout : des fruits, des légumes, des chèvres et des poules, pour être autonome au niveau protéines. On a tout ce qu'il nous faut. On revend nos produits sur les marchés, on fait de la vente directe. On conceptualise un modèle viable à trantsmettre, ça c'est sur la durée que ça s'éprouve. Pour ce qui est de la question de l'eau, pour nous ça n'en est pas une, l'eau qui tombe sur les tunnels est récupérée et dirigée vers un bassin qui nous sert pour l'arrosage presque toute l'année. Le paysan c'est le noyau de la vie. J'aimerais envoyer certains fruits et légumes à des labos pour mesurer le bénéfice de ce qu'on produit ici. C'est certain, il y a plus de vitamines dans cette pomme que ce qu'on trouve dans les supermarchés. On est heureux de ce qu'on fait, satisfaits oui. Sur le marché on rationne les clients sur les quantités pour certaines variétés. Il y en a pour qui c'est dur, cette frustration de ne pas pouvoir tout avoir. Mais petit à petit on y arrive, ils passent de « Est-ce que vous avez ceci ou cela » à « Qu'est-ce que vous avez ? »

Julie Gaudard, chargée d'études scientifiques au Conservatoire d'Espaces Naturels des Hauts-de-France, ici à Fouquenies. Au Conservatoire, nous faisons des inventaires de la faune et de la flore sur des sites qu'on contractualise avec des structures publiques et privées dans le but de mettre en place des plans de gestion renouvelés tous les dix ans. Les conventions de partenariat avec les structures peuvent même aller jusqu'à 100 ans. Dans l'Oise nous gérons entre 120 et 130 sites. On rachète des sites, le plus possible, dès qu'on peut, pour préserver ces espaces abritant une faune et une flore patrimoniales. Ici à Fouquenies, dans la vallée du Thérain, nous sommes sur un coteau calcaire, une butte avec une faune et une flore particulières, plus adaptées aux milieux secs. On essaye d'y préserver un milieu ouvert par la préservation ou la restauration de pelouses. La première étape est le déboisement, on ré-ouvre, puis on Notre action est une action d'alerte. Dans nos interventions, on perçoit concrètement les changements et on observe un déséquilibre, avec des espèces qu'on n’avait pas avant, comme certains papillons ou des criquets. L'adaptation ça passe par la préservation d'espaces pouvant accueillir des espèces et leur éviter la disparition. On parle de corridors écologiques ou de pas japonais, des zones de biodiversité assez proches les unes des autres permettant une migration plus fluide.

Julie Gaudard, chargée d'études scientifiques au Conservatoire d'Espaces Naturels des Hauts-de-France, ici à Fouquenies

La Terre en Héritage, Auneuil, André Reghioui.

Guillaume Sergeant, CAB, Directeur des transitions écologiques et de la santé. Nous sommes des animateurs territoriaux, nous n'amenons pas directement les solutions. Concrètement, nous nous déployons sur trois grands axes. Nous élaborons des politiques publiques que nous animons, par la mise en place de plans d'actions avec les acteurs du territoire. Nous accompagnons les services en interne dans le cadre des objectifs de développement durable. Enfin, avec l'Ecospace notamment, nous avons un rôle de pédagogie et de démonstration, de sensibilisation de la population et de mise en mouvement. Notre but c'est d'amener les gens à participer en mettant en lien les différents acteurs. Nous avons une triple casquette : environnement, santé et handicap. Cette association n'est pas courante, pourtant, dans le champ du développement durable se trouvent par définition l'ensemble des éléments qui contribuent au bien-être et à l'avenir de l'Homme, mais pas que... La santé, ce sont les besoins vitaux. Il faut bien comprendre que tout est lié et qu'à bord du vaisseau amiral Terre, nous sommes les seuls maîtres à bord !

Gaston, Ecole élémentaire Marissel A. F. Bordez, Beauvais. C'est très coloré, il y a beaucoup de fleurs. Je trouve ça cool qu'ils aient fait un petit chemin dans les fleurs, les herbes. Ouais, comme ça, l'été, on peut s'allonger dessus. Hier, on a été au parc Kennedy pour choisir des fleurs qu'on va planter dans les herbes pour que ça fasse plus joli. On les a eues par les serres municipales. J'en ai choisies une orange et je l'ai appelée Herbe de Feu. Au début j'étais parti pour un arbuste. Ça fera encore plus coloré, parce que là-bas je trouve que c'est pas encore super.

Service Paysage et Logistique Urbaine de la Ville de Beauvais, Gaëtan Mayet, gestion du patrimoine arboré de la ville. 2200 arbres c'est beaucoup. Il faut sans cesse surveiller, observer, être vigilant. C'est du ressenti. Pour les arbres bien sûr, mais aussi pour les riverains, que la cohabitation se fasse bien. Nous avons mis en place une rue test, qui nous permet de voir sur le long terme comment vont réagir de nouvelles essences, face aux changements actuels. Avec le réchauffement, la raréfaction de la ressource en eau et la propagation de maladies, on sait qu'on va à l'avenir devoir modifier nos plantations afin qu'elles encaissent mieux. Auparavant on faisait de grandes bordures de routes rectilignes et d'une même essence. Le jour où ces arbres seront malades, on sera obligés de tout couper. Donc on alterne, on varie, on plante aussi en quinconce, ici dans un but esthétique. Lors du covid j'ai remarqué que les souches d'arbres coupées faisaient des rejets et qu'au final, l'arbre repoussait de lui-même. Ce tilleul, c'est ce qui lui est arrivé, c'est mon bébé, il s'est régénéré. Il faut réussir à faire accepter aux habitants que la nature peut pousser d'elle-même, l'arbre est vivant, même si pour certain ça semble moins propre toutes ces branches qui repoussent de la souche. Désormais je laisse les souches ainsi, libres.

UNILASALLE Vivianne Schelle, doctorante Je suis en train de finaliser une thèse en agroécologie, pour faire simple elle traite de la pluri-culture sur une même parcelle. L'association de cultures apporte une meilleure utilisation de l'eau, de la terre et au final un meilleur rendement. Les plantes sont capables de beaucoup de choses, de par leurs interactions. Je travaille directement dans le champ pour le soja, j'observe sa croissance, notamment en mesurant les racines, puis en labo je teste sa résistance à la sécheresse, au stress. Ce stress rend la plante plus résistante, plus débrouillarde, contrairement aux plantes biberonnées qu'on trouve partout. Ces recherches visent à l'amélioration des ressources, à l'échelle de la parcelle et sur un environnement plus large. L'agriculture, c'est le problème de tout le monde, on ne doit pas perdre de vue que son but premier c'est de nourrir tout le monde. L'idée de performance n'est pas forcément négative. La préservation des ressources et l'augmentation de la diversité des cultures et leur association permettront une stabilité de la production, il faut établir des priorités. L'instabilité climatique augmente les pertes et implique des pratiques et des plantes plus adaptées. Je suis d'une génération qui a toujours vécu cette urgence écologique, je crois que pour mettre en place ces nouvelles pratiques, il faudra surmonter des difficultés économiques et aller à l'encontre d'un modèle qui se perpétue. Je pense qu'il faut renouer le lien avec les agriculteurs et relier les aspects théoriques et pratiques.

Paul Pannetier : Chargé d’enseignement en Agroéquipement Responsable de la première année d'un Bachelor et d'un atelier pédagogique à Unilassalle, Beauvais.

Paul Pannetier : Chargé d’enseignement en Agroéquipement. Responsable de la première année d'un Bachelor et d'un atelier pédagogique. J'enseigne tout ce qui touche à l'agroéquipement, c'est à dire le fonctionnement d'un moteur, de l’hydraulique, de l'électricité, mais également la connaissance globale de la filière de l'agroéquipement. Les équipements sont au centre de l'adaptation aux bouleversements climatiques, car on va devoir changer les pratiques agricoles, faire face aux précipitations élevées tout comme aux sécheresses. On a besoin de machines capables de mettre en place des solutions pour rendre plus résilients les systèmes. Nos étudiants ou apprentis vont faire des projets sur un an et demi en partant de problématiques concrètes venant de la ferme pédagogique de l'école ou d'un commanditaire extérieur. Si je prends un exemple très concret, aujourd'hui la ferme veut semer en semis direct pour travailler le sol le moins possible et implanter des couverts pour augmenter la biomasse dans le sol et réduire sa consommation de carburant. Il y a eu la récupération d'un semoir et d'un outil de travail du sol et les étudiants ont combiné ces deux machines pour n'en faire qu'une. Sinon ici cette autre machine avait pour but de venir contrôler la croissance d'une légumineuse, la luzerne qui va enrichir le sol en azote et nourrir la culture d'intérêt : le blé, l'orge. Là l'agriculteur en bio il se dit : « c'est super, je peux apporter de l'azote pour pas cher et en plus de ça j'ai pas besoin de mettre des herbicides pour limiter mécaniquement la croissance de ma luzerne ». Donc on nous avait demander de réfléchir à ça, puis cette machine a été re-transformée pour s'adapter à la culture du maïs, qui est semé tous les 75 centimètres. Est-ce que c'est utile de travailler toute la parcelle ? Pas forcément. Du coup on va faire une machine qui va venir broyer seulement là où on viendra mettre la graine. L'objectif c'est d'apporter du concret dans la formation, c'est facile de dire en salle que les grands principes marchent. Il y a beaucoup d'aléas dont on ne se rend pas compte tant qu'on ne met pas la main à la pâte.

Guillaume Houpin, responsable des serres municipales de Beauvais

Dominique Durand, Directeur du Paysage et de laLogistique Urbaine de la Ville de Beauvais. Ça fait 20 ans qu'on est sur le coup. On a développé un savoir-faire interne en termes de production des fleurs. On est passés du fleurissement événementiel au fleurissement pérenne. En gros on est passés au paysage. Au début on nous regardait bizarrement et maintenant c'est presque devenu la norme. On a ouvert le champ des possibles. Ce n'est pas compliqué, sur notre site de production, c'est 50% de chauffage en moins et 60% d'eau en moins. Une fois sur site, les plantes restent jusqu'à cinq ans en place, alors qu'auparavant c'était un changement trois fois par an avec une mise à nu des massifs. Sans parler de l'arrosage qui est réduit drastiquement. Toutes ces plantes, elles ont un très fort pouvoir mellifère, c'est l'ensemble qu'il faut voir, l'écologie, l'économie, la pérennité. Guillaume Houpin, responsable des serres municipales. Toute notre production se fait ici, aux serres municipales. A partir des graines on fait des semis, puis de la reproduction. On a acquis une forme d'autonomie avec ce qui reste au final une toute petite serre. Nous avons 650 variétés de plantes à l'année pour couvrir les 6 hectares que représentent les espaces verts de la ville. Les agents passent et tout au long de l'année vont trouver ce qui leur faut.

Lina Fernandes, salon de coiffure Libertiff, Beauvais. Je suis coiffeuse. Toute la journée je coupe les cheveux, ils vont dans un grand sac poubelle, ça me fait mal au cœur. Je me suis demandé comment je pouvais m'impliquer à mon niveau. Ce qui est un déchet pourrait être une ressource. Le cheveu c'est un absorbant, notamment des carburants, du gras, des polluants. On a beaucoup de coiffeurs, de toiletteurs ici, c'est une ressource locale qui pourrait donner lieu à une belle expérience locale, sans aller chercher ça ailleurs. En 2021, ça aurait pu être d'une bonne aide.

Dominique Lazarski, ADERA (Association de Défense de l'Environnement des Riverains de l'aéroport de Beauvais-Tillé). Je me suis installée dans le Beauvaisis en 1998. Avec mon mari on a trouvé une maison dans un endroit très calme, c'est tout ce qu'on recherchait. Ryanair était arrivée à Beauvais depuis 1997 avec seulement une ligne et depuis le début des années 2000 ça a été l'escalade. Licence to fly. Le boom de l'aéroport et le succès du lowcost, personne ne l'avait envisagé,...Juste la croissance, sans contraintes, environnementales notamment. La base de mon implication dans l'ADERA c'était le bruit et la pollution de l'air au quotidien. L'ADERA est une association qui existe depuis 1999 et qui se préoccupe du climat et de la santé. En 2012 le président a decidé qu’il devait être remplacé il s’était épuisé dans notre lutte contre l'expansion de l'aéroport. Ça fait donc 12 ans que je me bats, je n'ai pas de formation dans le domaine, mais j’ai appris sur le tas et aujourd’hui je le suis devenue une experte. Nous ne sommes pas pour la fermeture de l'aéroport, mais contre le doublement du trafic aérien (année de référence 2019). Il faut en rester à 32000 mouvements par an. A Tillé les gens louent leur cours, leurs jardins pour en faire des parkings, l'aéroport est enchâssé dans l'agglomération, c'est déjà très compliqué. On nous répond : « vous voulez la casse sociale ». On tente d'alerter l'opinion face aux dangers du sur-traffic aérien. En terme de santé publique on parle de dépressions, de maladies cardio-vasculaires liées au bruit intense et répété, de cancers et de maladies des bronches liées notamment aux particules. Toutes ces questions de pollution de l’air et sonore ont été étudiées séparément mais sans jamais les mettre en relation, l’effet « cocktail ». Il est indispensable d'agir, mais nous devons trouver de nouveaux moyens d'action, il y a des gens, on a du mal à leur parler, à les toucher. Je voudrais passer la main. Il faut un renouvellement générationnel, et avec le collectif Halte au Tarmac, avec qui nous menons des actions, des jeunes ! S'adapter c'est savoir s'arrêter, se dire qu'à un moment on peut faire avec l'existant. La croissance à tout prix n’est pas le seul modèle économique. L’aéroport est déjà très rentable aujourd’hui.

Dominique Lazarski, ADERA (Association de Défense de l'Environnement des Riverains de l'aéroport de Beauvais-Tillé).

arais de Bresles La végétation, partout, escaladant, recouvrant, ondoyant. Des vagues et des vagues de vert. Plus loin, l'eau, transparente, habitée et vivante. Plus loin encore, des signes humains : « attention vipères ! », « pièges ! ». L'agressivité, mais comme un vestige d'une autre civilisation et cette cabane, comme perdue dans les bois. Des échos des grands espaces américains, de vies solitaires, troublés de temps à autre par le bruit d'un avion.

Luc Vermeersche, Chaufferie St Jean, Beauvais

Caroline Corre et Luc Vermeersche, Chaufferie St Jean, Beauvais. Caroline Corre : Ici à la chaufferie St Jean, nous alimentons le réseau de chaleur urbain, 8,2 km en circuit fermé. C'est une grande chaudière qui alimente la piscine Bellier, les bâtiments administratifs, le centre pénitencier, des lycées, des gymnases et des logements collectifs. Cela représente 4500 équivalent-logements. Des camions déchargent les plaquettes de bois dans le silo, qui sont ensuite brûlées. L'approvisionnement se fait entre autres avec l'ONF. Le bois couvre 92% des besoins. L'équivalent au gaz, ça serait 8 000 tonnes de rejet de CO2 supplémentaire. On gère le réseau, les équipements. Aujourd'hui, à puissance équivalente, on chauffe plus de lieux, grâce aux rénovations et à l'isolation des bâtiments. Luc Vermeersche : On n'a pas cinquante solutions, l'énergie n'est pas impérissable. Dans notre cas de figure, on doit anticiper l'afflux des consommateurs et trouver d'autres voies. On crée un second réseau qui couvrira le reste du territoire et qui fonctionnera pour moitié avec la géothermie et pour l'autre moitié avec la biomasse forestière et agricole, en particulier avec le miscanthus, une culture nécessitant moins d'intrants chimiques et préservant ainsi les nappes. On ne doit pas déplacer les problèmes, la question des ressources est centrale.

Alice Hennique, technicienne zone humide au SIVT, ici au Moulin de la Mie au Roy. Nous faisons un travail qui pour certain semble mal compris. Je m'explique : nous intervenons sur des cours d'eau pour restaurer la continuité écologique. Certaines personnes nous disent : « pourquoi toucher à la rivière, elle a toujours été comme ça ! ». Pourtant, l’humain a modifié ces milieux par intérêt à de nombreuses reprises. Rendre « propre », curer, nous allons à l'encontre de tout ça. On essaye plutôt de réaménager de sorte à retrouver un fonctionnement naturel des milieux aquatiques. La nature peut se débrouiller par elle-même, sans interventions perpétuelles et agressives de l'humain. Ici au Moulin de Mie au Roy, le reméandrage du Thérain était un réel enjeu pour la prévention des inondations. Notre objectif était de recréer un nouveau bras de rivière mieux dimensionné et permettant le débordement de l’eau dans les pâtures, voire le plan d’eau du Canada. Outre cet aspect, la suppression de la chute du moulin et l’aménagement du nouveau cours d’eau vont permettre sur le long terme de retrouver un écosystème bien portant et fonctionnel, laissant aux poissons et aux sédiments la possibilité de circuler librement. Les actions mises en place, comme la plantation d'arbres pour stabiliser les berges et accueillir la faune et la création de mares, visent à enrichir les autres écosystèmes du site. Nos actions, nous les mettons en valeur par la sensibilisation des élus et des scolaires et du grand public. SI on fait les choses et qu'elles ne perdurent pas, ça n'a pas d'intérêt. Tout passe par l'éducation et il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai découvert que des enfants ne connaissent pas le nom de la rivière qui passe dans leur village, ils n'ont jamais regardé une grenouille, une libellule, il faut prendre ce temps.

Alice Hennique, technicienne zone humide au SIVT

Jean-Luc Thiplouse, ALEP 60 (association de lutte pour l'environnement en Picardie), ici à Beauvais. Notre association a en premier lieu un rôle de vigilance, en participant à différentes commissions au niveau départemental en lien avec les déplacements routiers et aériens, le traitement des déchets, la gestion de l'eau, etc., en lisant les rapports et en posant des questions. Il faut aller au fond des choses pour ne pas se faire balader. D'un autre côté nous avons ce jardin de 3550m2, l'Oasis, confié par la mairie de Beauvais que nous cultivons en respectant les principes de la permaculture. On montre qu'on peut cultiver autrement, tout en développant la biodiversité. On composte en surface, on a nos ruches et notre mare et on n'utilise pas d'eau venant du robinet. On accueille les habitants du quartier St Jean, on met en place des ateliers, des initiations. C'est une démarche écologique, économique - on peut ramener les légumes chez soi - sociale et de santé, car on montre que l'on peut manger sainement. Le radis noir, j'en mange tout le temps, c'est excellent pour le corps ! Nous ce qu'on aime, c'est la convivialité. Très souvent on a des adhérents qui ramènent des choses à partager. Notre rôle c'est aussi d'accompagner, de conseiller, pour mettre en relation les habitants. Ce qui me motive c'est l'humain. On est mal barrés, on se bat contre des moulins, mais on le fait quand même. C'est ce que je pense, c'est pas ce que je transmets. Il faut pouvoir se regarder dans la glace.

Jean-Luc Thiplouse, ALEP 60 (association de lutte pour l'environnement en Picardie), ici à Beauvais.

Laurent Govaert, association Objectif Science Environnement et Beauvais Argentine Aquariophilie ici au Marée de St Just. Dans le cadre de l'association Beauvais Argentine Aquariophilie j'interviens auprès de publics très variés. Avec les élèves d'établissements scolaires, il s'agit de tous les élèves : des écoliers, des collégiens, et un peu de lycéens. Il s'agit de projets « Classe eau », c'est sur cinq journées consécutives. Ils doivent travailler sur la thématique eau au sens large, donc eau en milieu naturel, mais aussi eau du robinet, station d'épuration, consommation d'eau... L'autre obligation c'est de partager ce temps sur des sorties, des intervenants et des ateliers en classe. L'association se trouve à l'hôpital de Beauvais. Ma seconde casquette, c'est président d'une association de photo. Lorsque j'ai commencé la photographie, c'était avec des photographes dits « nature » qui pour réaliser leurs clichés, n'étaient pas très respectueux de l'environnement. Pour prendre un insecte en photo correctement en macro, il ne faut pas qu'il bouge. Alors ils l'attrapaient dans la nature, ils le mettaient dans le congélateur à la maison et puis on le repositionnait bien comme il faut. Aujourd'hui j'organise des sorties avec les photographes dans ce genre de milieu. Je leur montre que l'intérêt de prendre une libellule en photo c'est de connaître l'animal, sinon on rate le truc et ça permet d les sensibiliser un petit peu plus à leur environnement.

Claire Dochy en service civique et Isabel Guia, secrétaire salariée, L'écume du jour, association de réseau d'échange de savoirs. Ici nous sommes à un carrefour dans Beauvais, un lieu neutre où les jeunes se retrouvent. On brasse tous les publics. Nous sommes à la fois un bistrot associatif, un lieu d'éducation populaire, d'échange de savoirs, un espace de don, une scène ouverte... On a aussi un jardin partagé avec des ateliers autour de l'alimentation et on fait la cuisine ici. De la terre à l'assiette ! Nous mettons en relation des personnes de tous âges qui veulent transmettre et acquérir des savoirs. On est dans la réciprocité, on prend et on apprend. Avec notre espace de gratuité, on est dans le ré-emploi. Notre souci principal c'est de ne laisser personne passer au travers des mailles du filet. Notre porte est toujours ouverte. Nos trois piliers sont le social, l'économie et l'environnement. On multiplie les approches pour sensibiliser un maximum de personnes. Le but c'est de créer du lien social. Dans une mobilisation environnementale c'est un des volets les plus importants. Les habitants doivent échanger, se rencontrer, pour comprendre et impulser des actions au quotidien.

Claire Dochy en service civique, L'écume du jour, association de réseau d'échange de savoirs.

Didier Malé, ROSO – Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise. Le ROSO existe depuis 1975. C'est une formation atypique qui regroupe des personnes morales et fédère des associations de défense de l'environnement. On est complètement tournés vers l'aménagement du territoire, dans une vision globale. Les Préfets nous consultent pour comprendre comment se trament les choses ici. Les élus, de leur côté, confient les problèmes à des bureaux d'études. La grande question reste la destruction des terres agricoles et leur artificialisation. En relation avec ces espaces, il y a aussi le problème de l'eau et de la compétence assainissement et eau potable. 144 points de captages sur 189 sont pollués aux pesticides à cause de forages non-conformes. Que faire ? Je grimperai pas aux arbres, j'ai le vertige... Mais on arrive à empêcher certains projets qui nous semblent néfastes pour le territoire.

ARCHIPEL : Histoire(s) de s’adapter

Le projet Archipel est porté par le CERDD (Centre Ressource du Développement Durable) et propose un regard différent sur les grandes questions qui se posent aux collectivités en lien avec les dérèglements climatiques. Sur chaque territoire 3 axes sont proposés : les portraits sensibles en photographie (Lionel Pralus), les écoutes territoriales (podcast par le studio Alaphonie) et une résidence-mission (par Les Parlantes).

Le projet de portraits sensibles se situe à la lisière entre rencontres, échanges et partage. L'image n'est pas volée, elle est le fruit d'un travail préalable de recherche et de compréhension des aspirations de chacun et des enjeux liés à la problématique des changements climatiques. Il s'agit de rencontrer les habitants, les lieux, de saisir les enjeux.

-

Il n’est pas chose aisée que d’évoquer un mouvement en devenir, une urgence dont on parle mais qu’on n’aperçoit que furtivement. Il me semblait important de montrer la diversité des actions et des réactions, bien éloignées de la sidération attendue. Ce sont à chaque fois des rencontres qui renforcent l’idée d’une implication en profondeur dans tous les domaines de nos vies, l’éducation, la santé, la vie publique.

Ces images et ces paroles sont une incitation à trouver en chacun de nous les ressources et les centres d’intérêt pour s’engager dans cette lutte au long cours. Je tente d’y montrer le plaisir qu’on peut aussi trouver à faire bouger les lignes, cette attention à ce qui nous entoure et à ce qu’on veut transmettre.

C’est un regard tantôt poétique, tantôt comique que j’aime à développer. Une perception simple et ouverte aux récits de chacun. La place de la parole y est importante, accompagnant l’image, la replaçant dans un contexte, mais dévoilant aussi les pensées des personnes croisées. Autant de chemins pour tenter de comprendre le vivant.

Lionel Pralus

Lionel Pralus